目录

一份为 AI 小白准备的全面指南,助你理解、上手并评估 AI 代码助手的能力。

1 SWE-bench 是什么?

SWE-bench(Software Engineering Benchmark)是一个专门为评测大型语言模型(LLM)解决真实世界软件工程问题而设计的基准测试集[runloop.ai]。简单来说,它就像是为 AI 代码助手准备的一场 “高考”,检验它们是否具备初级软件工程师的核心技能。

它评测的能力并非简单的代码生成,而是一个完整的 “问题解决” 流程,包括:

- 理解问题: 阅读并理解来自真实 GitHub 项目的问题描述(Issue)。

- 定位代码: 在庞大而复杂的代码库中,找到需要修改的相关文件和函数。

- 编写补丁: 编写代码补丁(Patch)来修复 Bug 或实现功能。

- 通过测试: 确保生成的补丁能够通过所有相关的单元测试,并且没有引入新的问题。

2 为什么 SWE-bench 很重要?

在 SWE-bench 出现之前,很多 AI 编码能力的评测(如 HumanEval)都类似于 LeetCode 刷题,模型只需在孤立环境中编写一个函数。但这与真实开发工作相去甚远。SWE-bench 的重要性在于其 “真实性” 和 “综合性”:

贴近真实开发场景。它模拟了开发者处理 GitHub Issue 的日常工作:面对一个不完美的需求描述,在一个庞大的既有代码库中进行多文件、跨目录的修改[epoch.ai]。这比编写孤立的算法更能反映 AI 在实际协作中的应用潜力。

客观度量 “自主修复” 能力。通过自动化测试验证,SWE-bench 提供了一个客观的标尺,用于衡量一个 AI 代理(Agent)是否真的能 “独立” 解决中小型软件问题。这对于评估和比较不同 AI 模型或工具的实用价值至关重要。

3 SWE-bench 的数据与任务构成

SWE-bench 的任务来自于真实的开源项目。最初版本的 SWE-bench 包含了从 12 个流行的 Python 开源项目(如 Django, scikit-learn, matplotlib 等)中收集的2,294 个真实问题实例。

每个评测任务(也称 “样本”)都包含以下几个关键部分[epoch.ai]:

- 修复前的代码库(Repository Snapshot): 包含 Bug 的项目代码的特定版本。

- 问题描述(Issue): 从 GitHub 抓取的真实用户提交的 Issue,包括标题和详细描述。

- 黄金补丁(Gold Patch): 人类开发者为解决此问题提交并被合并的最终代码修改。

- 测试补丁(Test Patch): 人类开发者为验证修复而添加或修改的测试代码。

评测的核心是两组自动化测试:

- Fail-to-Pass(失败到通过): 这些测试在修复前是失败的,因为它们专门用于复现这个 Bug。一个正确的修复必须让这些测试通过。

- Pass-to-Pass(通过到通过): 这些是项目中原有的、与此 Bug 无直接关系的其他测试。正确的修复必须保证这些测试继续通过,即没有引入 “回归性” 问题(Regression)。

4 评测流程揭秘

SWE-bench 的评测流程就像一个自动化的 “黑盒测试”,它模拟了 AI 代理从接到任务到提交代码的全过程:

- 输入: AI 代理接收到两样东西:修复前的代码库快照和问题描述文本。它不知道 “正确答案”(黄金补丁)是什么。

- 执行: AI 代理在一个受控的、隔离的计算环境(通常是 Docker 容器)中开始工作。它可以像人类开发者一样,使用工具(如文件查看、代码编辑、全局搜索等)来阅读、分析和修改代码。

- 输出: 代理完成修改后,生成一个标准的 diff 格式的代码补丁(Patch)。

- 验证: 系统会自动将这个补丁应用到代码库中,然后运行前面提到的 Fail-to-Pass 和 Pass-to-Pass 测试。只有当所有相关测试都通过时,才算作一次成功的解决。

- 计分: 最后,根据成功解决的问题数量,计算出最终得分。

5 示例:SWE-bench 的一个 Test Instance(以 SymPy 为例)

下面用一个真实来源的简化示例,帮你直观理解 SWE-bench 的 “测试实例” 由哪些部分构成,以及 AI 代理如何被评测和判定成功。

- 仓库与快照: 评测开始于一个特定的代码库(如

sympy)在修复问题前的版本快照。整个环境(包括依赖)被打包在一个可复现的容器中,确保测试的一致性。 - Issue 摘要: AI 代理收到的核心输入是真实的 GitHub Issue 文本,通常包含用户的问题描述、一个用于复现 bug 的最小代码片段(MRE),以及期望的正确行为描述。

- 测试补丁与用例: 评测系统使用两组测试来验证修复的有效性:

- Fail-to-Pass: 专门为复现该 Bug 而编写的新测试。修复前它必然失败,一个正确的修复必须使其转为通过。

- Pass-to-Pass: 仓库中已有的相关测试。正确的修复必须保证这些测试继续通过,以证明没有引入新的问题(回归)。

- 代理/模型流程: AI 代理在容器化环境中读取 Issue 与仓库代码,分析并定位问题相关的模块与函数,然后生成一个标准 diff 格式的代码补丁(patch)提交给评测器。

下面是一个 “示意性” 的补丁片段(非原始修复,仅用于说明格式与修改类型):

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 |

一个示意性的代码补 diff --git a/sympy/core/simplify.py b/sympy/core/simplify.py --- a/sympy/core/simplify.py +++ b/sympy/core/simplify.py @@ -120,7 +120,12 @@ def _simplify(expr): - return simplify(expr) + # 修复:在合并项前检查符号域与假设,避免错误折叠 + if getattr(expr, "is_symbol", False) and not expr.is_commutative: + return expr + return simplify(expr) |

成功判定与计分清单

输入: 仓库快照 + GitHub Issue 文本

环境: 隔离的 Docker 容器

输出: 标准的代码补丁(patch diff)

验证: 应用补丁后,Fail-to-Pass 测试由失败转为通过,且 Pass-to-Pass 测试保持通过。

计分: 若验证成功,该实例记为 “Resolved”,计入最终的 % Resolved 指标。

此类 “简单但真实” 的 Bugfix 任务在 SWE-bench Verified 中占多数,其中 Django 和 SymPy 等热门仓库的样例较多。 对于更困难、更接近真实世界复杂度的场景,可以参考 SWE-Bench Pro 与 SWE-bench-Live 的设计。

6 自动化测试框架/套件 (Harness)

如果你将 SWE-bench 视为一场考试,那么自动化测试套件(Harness)就是那个一丝不苟的 “监考和阅卷系统”。它是一套用于在可复现环境中,驱动评测、应用模型生成的补丁、运行测试并记录结果的自动化执行框架。

Harness 在 SWE-bench 中的核心职责

Harness 负责整个评测流程的自动化、标准化和可信度,其具体职责包括:

- 环境准备:为每个测试实例启动一个干净、隔离的容器化环境(如 Docker),确保外部干扰最小化。

- 数据装载:将特定版本的代码库快照、问题描述(Issue)和测试用例加载到环境中。

- 补丁应用:接收由 AI 代理(Scaffold)生成的代码补丁,并将其应用到代码库上。

- 测试执行:严格执行 Fail-to-Pass 和 Pass-to-Pass 两组测试。

- 结果采集与计分:根据测试结果,判定任务是否 “Resolved”,并计算 % Resolved、pass@1 等核心指标。

- 日志与工件持久化:记录完整的执行日志(Trajectory)、命令历史、最终生成的代码补丁以及测试报告,用于后续分析和错误归因。

Harness vs. 脚手架 (Scaffold):分工与协作

新手常常混淆 Harness 和 Scaffold,但它们角色不同,协同工作:

脚手架 (Scaffold)

角色:AI 代理的大脑和双手。它更偏向于 “模型驱动策略”,负责指导大模型如何思考和行动。它为模型提供一套工具(如文件查看器、编辑器、代码搜索)和策略(如重试、自我修正、多方案生成),最终目标是产出一个高质量的代码补丁 。

测试套件 (Harness)

角色:评测流程的规则和裁判。它更偏向于 “评测执行与验证基础设施”,不关心模型如何得出答案,只负责提供一个标准化的 “考场”,并用统一的规则来 “阅卷” 和 “计分”。

两者的协作关系是:Scaffold 产出代码补丁 (Patch),Harness 负责验证这个补丁是否正确并给出分数。

典型实现与生态

SWE-bench 生态中有多种成熟的 Harness 和 Scaffold 实现:

- SWE-bench CLI / 官方 Docker 流程:官方提供的基础 Harness,通过命令行和 Docker 镜像实现了标准化的评测流程,是所有评测的基础。

- SWE-agent & mini-SWE-agent:不仅是流行的开源代理(Scaffold),也捆绑了完整的评测 Harness。特别是 mini-SWE-agent,以其极简设计成为 “Bash Only” 榜单的基准,用于更公平地比较模型本身的能力。

- Inspect Framework:一个在学术界评测中常用的执行框架(Harness),提供了灵活的配置和扩展性。

- RepoLaunch Agent:SWE-bench-Live 背后的强大 Harness,特别增强了对多语言(Go, JS/TS, Java 等)仓库的构建和日志解析能力,代表了更前沿的评测基础设施。

Harness 的关键能力与最佳实践

关键能力要点

- 可复现性:通过容器镜像、固定依赖版本和随机种子,保证每次评测结果的一致性。

- 可靠测试:严格执行双重校验,防止错误或不完整的修复蒙混过关。

- 资源与成本控制:支持设置超时、重试次数、内存/CPU 限额,以管理评测成本。

- 可观测性:提供详细日志、命令轨迹和失败原因标注,便于分析模型行为。

- 结果规范化:输出统一格式的产物(日志、补丁、报告),便于横向对比和提交榜单。

最佳实践与常见误区

- 先跑基线:先用 Bash Only 模式跑一个基准分,以区分模型和脚手架各自的贡献。

- 固定环境:对比不同模型时,务必使用完全相同的 Harness 和版本,避免 “环境误差”。

- 归因分析:对失败案例进行分类(定位失败、编辑错误、测试覆盖不足等),深入理解模型短板。

- 误区:仅看总分,忽视 pass@1 和执行日志。过度重试可能刷高分数,但掩盖了模型 “一次做对” 的真实能力,并极大增加成本。

Harness 评测清单

一个标准的 Harness 评测流程可以简化为以下五步:

- 环境 (Environment):加载正确的 Docker 镜像,创建隔离容器。

- 数据 (Data):装载代码库快照、Issue 描述和测试补丁。

- 执行 (Execution):接收并应用 AI 代理生成的代码补丁(Patch)。

- 验证 (Validation):运行 Fail-to-Pass 和 Pass-to-Pass 两组测试。

- 报告 (Reporting):输出 % Resolved、pass@1、成本和详细日志。

7 核心指标与榜单解读

% Resolved(解决率):

这是 SWE-bench 最核心的指标,代表模型成功解决的问题占总问题数的百分比。例如,在包含 500 个问题的 SWE-bench Verified 数据集上,如果一个模型解决了 70 个,其解决率就是 14%。

Pass@1(单次尝试通过率):

这个指标强调的是模型在 “第一次尝试” 中就成功解决问题的能力,这更贴近用户的实际体验。有些评测方法或 “脚手架”(Scaffold)可能会让模型进行多次尝试、自我修正或生成多个候选方案,这会增加成本和时间,但 Pass@1 专注于最直接、最高效的解决方案。

成本与尝试次数:

榜单上通常会标注解决每个问题所需的平均成本(例如 API 调用费用)。不同的 “脚手架”(即驱动模型执行任务的策略和工具集)会产生不同的成本。一个复杂的脚手架可能会进行大量搜索、代码分析和多次尝试,从而提高解决率,但成本也更高。

8 SWE-bench 家族:不同版本的区别

随着时间推移,SWE-bench 已经发展成一个包含多个变体的 “家族”,以应对不同的评测需求和原始版本的局限性。

| 版本 | 特点 | 适用场景 |

| SWE-bench Verified | 由 OpenAI 合作推出,从原版中人工筛选出 500 个高质量、描述清晰的 Python 问题 [epoch.ai]。这是目前最流行和最常被引用的版本。 | 社区公认的 “标准考试”,用于对比主流模型。 |

| SWE-bench Lite | 一个更小的子集(300 个问题),旨在降低评测成本和时间[swebench.com]。 | 快速迭代、学术研究或资源有限时的初步评测。 |

| SWE-bench Pro | 由 Scale AI 推出,难度更高,旨在解决原版的数据污染和难度问题。它包含来自 41 个仓库的 1865 个任务,并特意选用 GPL 协议或私有商业代码库以防模型 “背题”[Scale AI]。 | 对模型 “泛化能力” 和解决未知问题能力的压力测试。 |

| SWE-bench-Live | 由微软维护,是一个 “活” 的基准测试,每月都会增加新的问题实例,以确保评测的时效性和防止数据污染 | 持续追踪最新模型的真实能力,进行最前沿的研究 |

| 其他变体 | Multimodal: 问题描述中包含图片。Multilingual: 包含多种编程语言的问题[multi-swe-bench]。Bash Only: 使用统一的、最小化的代理来评测所有模型,以更公平地比较模型本身的能力。 | 针对特定能力(如多模态理解、多语言支持)的专项评测。 |

9 深入分析:局限性与演进

SWE-bench Verified 的特点与局限

虽然 Verified 版本是标准,但它也有明显的局限性,理解这些局限性有助于我们客观看待榜单分数[epoch.ai]:

- 任务偏向简单 Bug 修复:约 90% 的任务是经验丰富的工程师能在 1 小时内解决的小问题,其中近 40% 是 15 分钟内的 “微不足道” 的修改。它主要衡量 “修复小 Bug” 的能力,而非 “开发新功能” 或 “重构” 等更复杂的任务。

- 热门仓库集中度高:Django 一个项目就占了近一半的问题,前五大仓库占比超过 80%。这意味着模型可能在训练中已经 “见过” 这些代码库,存在 “背题” 风险(数据污染),导致分数虚高。

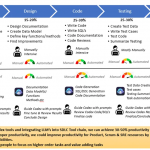

- “脚手架” 影响巨大: 评测成绩不仅取决于模型本身,更严重依赖于驱动模型的 “脚手架”(Scaffold)。一个好的脚手架(包含优化的工具、提示策略、多轮尝试机制)可以将模型的解决率提升 高达 20%。因此,榜单上的分数是 “模型 + 脚手架” 的综合表现。

SWE-Bench Pro 的提升

Scale AI 推出的 SWE-Bench Pro 针对 Verified 的痛点做了显著增强[Scale AI]:

- 增强防污染: 选用受 GPL 等 “病毒式” 许可证保护或完全私有的商业代码库,这些代码极不可能出现在模型的训练数据中。

- 提升任务难度和多样性: 包含更多样化、更复杂的仓库,平均代码修改量(107 行)远高于 Verified,更接近真实开发复杂度。

- 人类增补需求: 保留了原始 Issue 的模糊性,但由人类专家提炼出清晰的需求列表,既保留了挑战,又确保了可评估性。

- 可复现环境与双重校验: 每个任务都在独立的容器化环境中执行,并严格执行 fail-to-pass 和 pass-to-pass 双重校验。

Pro 版本还区分了 “公开榜” 和 “商业榜”,后者更能衡量模型在完全陌生的商业代码上的泛化能力。

SWE-bench-Live 的定位

SWE-bench-Live 则走了另一条路:保持更新[swe-bench-live.github.io]。它通过自动化流程每月从 GitHub 获取最新的、高质量的问题实例。其 Lite 和 Verified 子集保持 “冻结” 不变,以提供一个稳定的基线用于公平对比,而 “full” 全量数据集则不断更新,为前沿研究提供了一个不受污染的 “活” 靶场。

10 新手上手指南

对于想要亲手尝试 SWE-bench 的 AI 小白,这里有一份简化的上手路径和建议:

上手建议

- 从 Lite 或 Verified 开始: 这两个版本评测成本较低,文档和社区支持也最完善,适合初学者入门。

- 使用官方工具: 强烈建议使用官方提供的 Docker 环境和命令行工具(CLI),这能帮你省去大量环境配置的麻烦 [runloop.ai]。

- 准备好硬件资源: 运行 SWE-bench 对硬件有一定要求,建议准备一台拥有至少 120GB 磁盘空间、16GB+ 内存 和多核 CPU 的机器。

- 先跑通基线: 可以先尝试运行 “Bash Only” 模式,它使用最简单的代理,能让你快理解整个评测流程并得到一个基础分数。

- 再尝试流行脚手架: 熟悉流程后,可以尝试集成社区流行的脚手架,如官方的 SWE-agent 或更轻量的 mini-SWE-agent,来驱动 GPT-4、Claude 等模型,观察分数变化。

实操步骤(简版清单)

- 环境准备: 安装并配置好 Docker、Python 和 Git。

- 拉取数据与镜像: 根据官方文档,克隆 SWE-bench 仓库,并下载所需的数据集文件和 Docker 镜像。

- 选择模型与脚手架: 配置你要评测的 LLM 的 API Key,并选择一个代理(脚手架)来执行任务。

- 运行评测命令: 使用官方提供的

run.py脚本,传入模型、数据集、脚手架等参数来启动评测。 - 分析结果: 评测结束后,系统会生成报告,显示最终的

% Resolved分数。同时会为每个任务保留详细的日志(trajectory)。 - 错误归因: 对于失败的案例,通过分析日志来判断失败原因,例如是定位问题失败、工具调用出错,还是生成的修复方案本身逻辑错误等。

11 典型应用场景

- 评估和选型: 企业或开发者可以利用 SWE-bench 来横向比较市面上不同代码代理(如 Devin, Code-GPT 等)或底层模型(GPT-5 vs Claude 4)的真实编程能力。

- 研究和优化: AI 研究者通过分析模型在 SWE-bench 上的失败案例,可以发现当前 AI 在代码理解、规划、调试等方面的短板,从而进行针对性优化。

- 内部验证前的基准: 在将 AI 代码助手引入公司内部的私有代码库之前,先在 SWE-bench 这样的公开基准上进行测试,可以快速筛选掉表现不佳的方案,节约内部验证成本。

重要提示: 公开基准测试的分数不完全等同于在你的私人代码库上的表现。由于代码风格、复杂度、业务逻辑的差异,一个在 SWE-bench 上表现优异的代理,仍需要在你的真实环境中进行二次验证[Scale AI]。

12 常见问题(FAQ)

问:SWE-bench 是不是只测 Python?

答:原版和 Verified 版本以 Python 为主。但 SWE-bench-Live、Multi-SWE-bench 和 SWE-Bench Pro 已经扩展到了包括 Go、JavaScript/TypeScript、Java 在内的多种语言[Scale AI][swe-bench-live.github.io]。

问:模型会不会直接 “抄答案”?

答:存在这种风险,即 “数据污染”。由于 SWE-bench Verified 的问题大部分来自 2023 年之前,很可能已被模型当做训练数据学习过[epoch.ai]。SWE-Bench Pro 和 SWE-bench-Live 正是为了缓解此问题而设计的,它们采用更新、更冷门或私有的代码库。

问:为什么同一个模型在不同榜单上分数不同?

答:主要原因是 “脚手架”(Scaffold)不同。不同的团队会为同一个模型(如 GPT-4)设计不同的执行策略和工具集,这会导致性能差异巨大。此外,评测时允许的尝试次数和成本上限也不同。

问:如何理解模型在 Verified 上 70%,在 Pro 上只有 23%?

答:这恰恰说明了不同基准的难度差异。例如,Claude 4.5 Sonnet 在 Verified (Bash Only) 上能达到 70.6% 的高分,但在更难、更防污染的 SWE-Bench Pro 上,即便是最强的 GPT-5 和 Claude Opus 4.1,得分也只有 23% 左右。这表明,AI 解决简单、熟悉的 Bug 的能力已相当不错,但在面对真正陌生的、复杂的任务时,仍有很长的路要走。